Install Ubuntu alongside working dual boot (Windows 7 and Windows 10) - Win 7 not recognized by Ubuntu live USB - Unix & Linux Stack Exchange

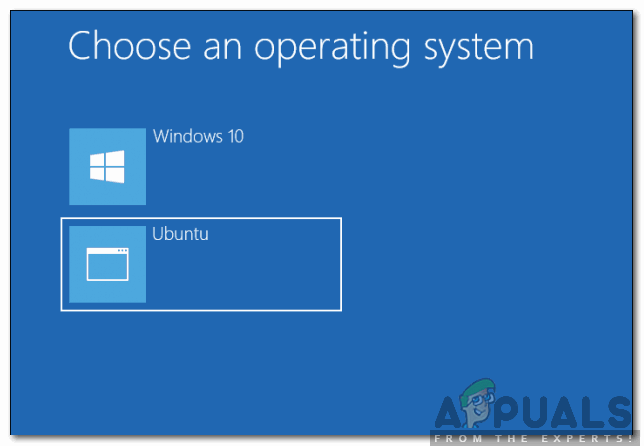

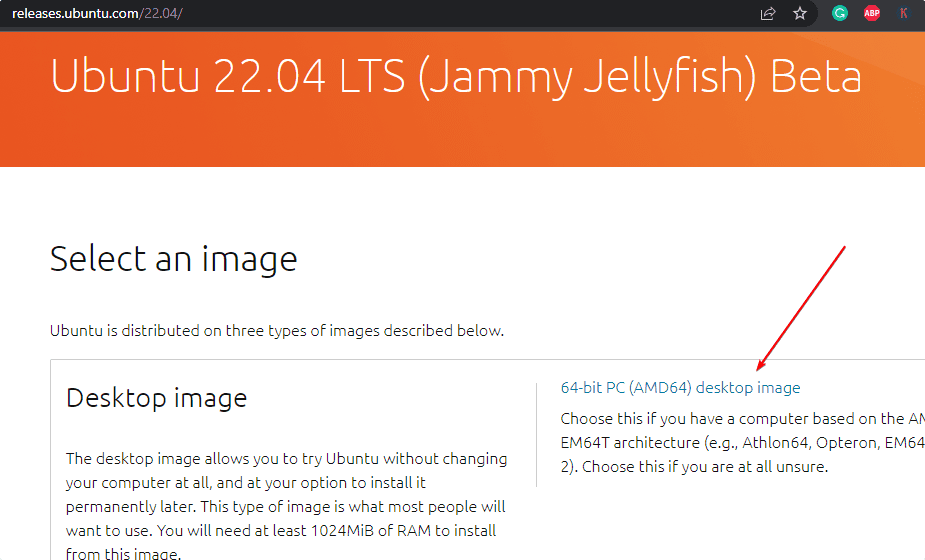

Install Ubuntu Desktop 22.04 LTS on a PC with existing windows 10 – dual boot | Any IT here? Help Me!

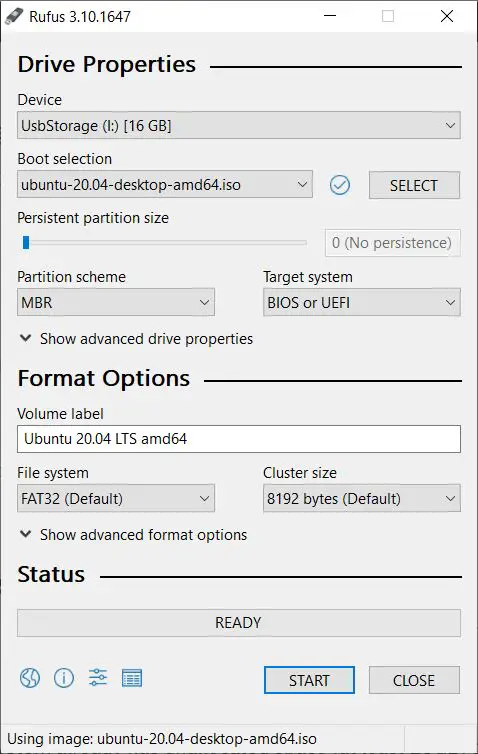

How to install Ubuntu 20.04 and dual boot alongside Windows 10 | by Dave's RoboShack | Linux For Everyone | Medium

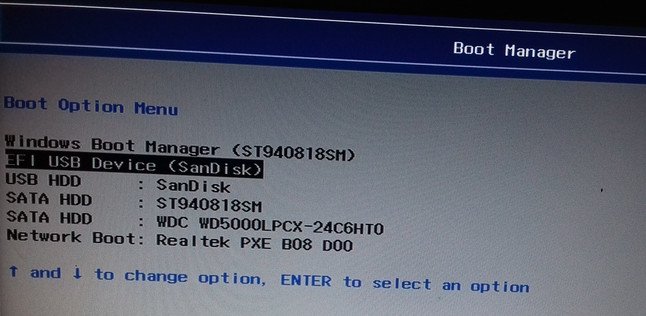

Install Ubuntu alongside working dual boot (Windows 7 and Windows 10) - Win 7 not recognized by Ubuntu live USB - Unix & Linux Stack Exchange

20.04 - Can I install ubuntu 20.10 or 20.04LTS on dual boot with windows 10 without USB Drive? - Ask Ubuntu

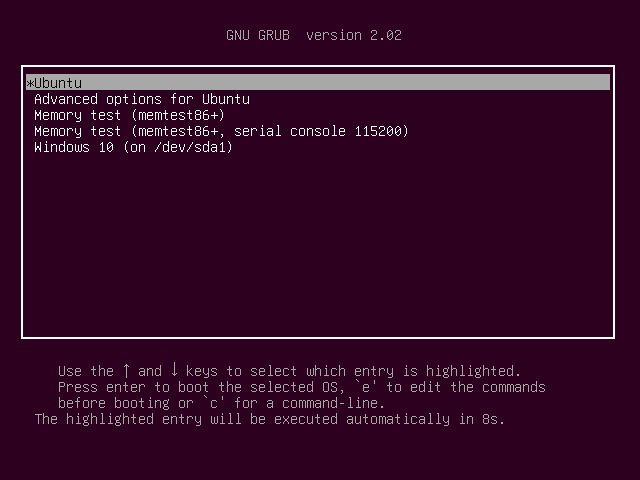

![How to install ubuntu and dual boot with windows 10 on legacy bios [On real hardware] - YouTube How to install ubuntu and dual boot with windows 10 on legacy bios [On real hardware] - YouTube](https://i.ytimg.com/vi/uGdrQxA0E6g/maxresdefault.jpg)